Ilustración: Víctor Aliste

El viejo se puso a llorar, se levantó y nos dijo que nos enseñaba su belén. Las figuras, sin duda alguna, estaban torcidas y descolocadas. Colocadas en los lugares donde no les correspondía a las figuras y torcidas como quien con Alzheimer las coloca. Escuchamos el sonido de una lágrima en papel albal. Hay veces en que las sutilezas también se escuchan. El agua dulce del río llamaba al agua salada. Se sentía orgulloso de haber colocado aquella obra de arte semejante a la habitación de un niño. Fuera de la casa nevaba, dentro llovía.

Aquella época en Alemania no había sido la mejor. «Nunca me quejé», dijo. «Ni siquiera por el frío. Nosotros trabajábamos y hablábamos con todos los hombres, que los había de muchos sitios». A decir verdad dijo «del cabo del mundo». «Hablábamos con todos los hombres, que los había del cabo del mundo», eso dijo, para ser exacto. En sus palabras no percibí subordinación, sino orgullo. «Aquella otra Navidad… Aquella fue diferente. Mataron al padre del jefe por no declarar diez sacos de azúcar. Diez sacos de azúcar no pesan lo que pesa un hombre. Esa Navidad… Esa Navidad quise volver».

Evitemos que lo que fuimos se oculte en un redil de experiencias acumuladas y agotadas; que, en fin, no sea eso la vejez.

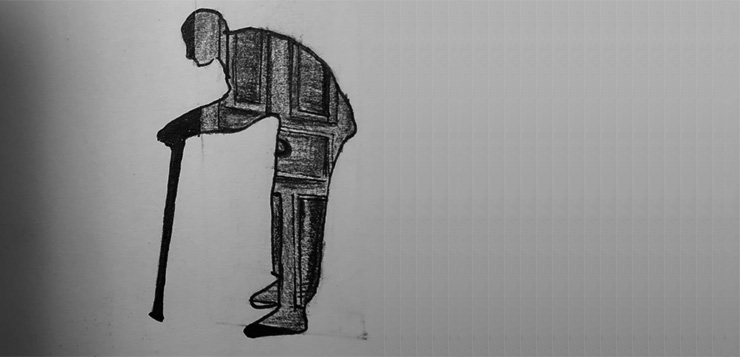

Nos acompañó a la puerta. Los gatos hacían trinchera en el umbral. Ellos no percibían la Navidad (salvo por el frío). La verdad es que no supe qué había de ficción y qué de real en todo aquello, pero sentí escalofríos muchas veces. Al cerrarse la puerta tuve la sensación de que el hombre seguiría hablando solo, creyendo que yo estaría ahí, frente a él, impertérrito pero asombrado, no tanto por su locuacidad, aunque sí por el contenido de su historia, que iba más allá de sus palabras. Palabras, por otro lado, que parecían desvanecerse por sus labios desgastados. El hombre sostuvo todo el tiempo un bastón en un intento por mantenerse en pie. La cacha se convirtió en una forma poética de ilustrar la curvatura de un cuerpo anciano, y en un modo de espantar la creencia de que la tierra nos va llamando y, por ello, cada vez estamos más próximos a ella.

El portazo reverberaba en mi tímpano y me hizo detenerme en esa frase que sirve como consuelo pero que no es más que una vacua letanía: «Cuando se cierra una puerta, se abre otra». Pensé que hay que mirar por la mirilla y también pensé que tal vez estemos dejando la vejez ahí, detrás de esa puerta bloqueada por el olvido y trancada por la necedad. Y es que puede ser, como nos cuenta Héctor Abad en su maravillosa novela de no ficción, que solo seamos el olvido que seremos. Así que evitemos que lo que fuimos se oculte en un redil de experiencias acumuladas y agotadas; que, en fin, no sea eso la vejez. Utilicemos el camino para entenderla como pértiga hacia la atalaya de la sabiduría que, en fin, es lo que evitará la caída.

De antemano supe que iba a dejar en algún lado unas torpes líneas, un documento que diese voz a Delmiro, el viejo. Un viejo parecido a los reumáticos carballos gallegos que, centenarios, se mantienen en pie, aguantando las embestidas del frío, la quemazón del orvallo y la humedad de la soledad, la cual debilita del hombre su osamenta más que la propia vida (si es que eso es posible).